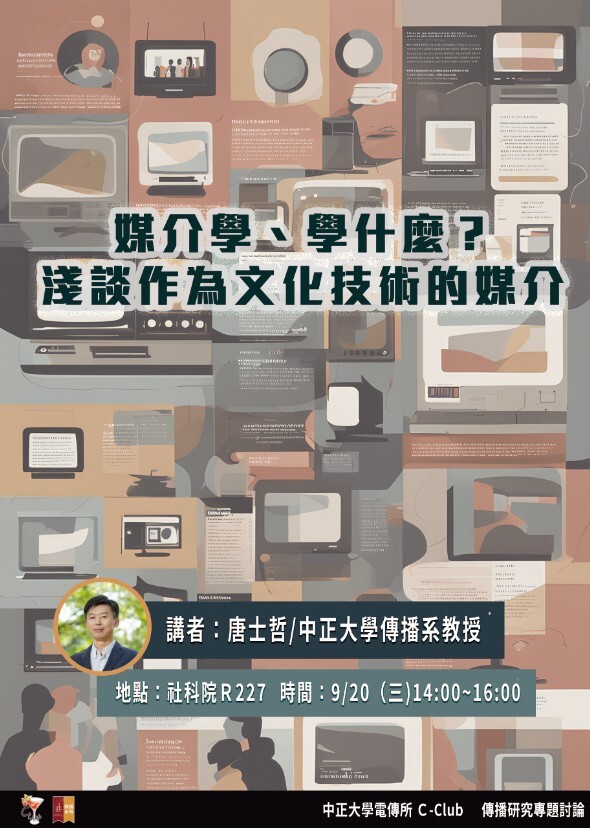

[9/20 C-CLUB 演講]唐士哲/中正大學傳播系教授:「媒介學、學什麼?--淺談作為文化技術的媒介」

9/20 C-CLUB 演講

「媒介學、學什麼?--淺談作為文化技術的媒介」

媒介學?學什麼? 淺談作為文化技術的媒介 教科書裡的傳播研究,是一個本職學能低度開發的學科。我們關切傳播過程中個人的認知與心理狀態、訊息內容潛藏的文化或社會意義、經營者的陰謀或策略,卻唯獨對於「傳播過程」冷感,也對因為傳播造成的環境變化興趣缺缺。 「媒介」是開啟對於這些冷門知識的一個關鍵字眼,本次分享將從為「技術決定論」翻案開始,淺談為什麼媒介不只是我們習以為常的電視、廣播、報紙或網路等「技術物」,而是可以詮釋環境或社會變遷的認知論。

講者 :唐士哲/中正大學傳播系教授

日期 :9/20(三)

時間 :14:00 - 16:00

地點 :社科院 R227

歡迎踴躍前來聽講!

✯ 當日演講文字紀錄 ✯

紀錄:蔡東棧、吳思嬋

9月20日,中正電訊傳播研究所最富代表性與國際視野的C-Club正式開幕,首場演講重磅邀請本系前所長唐士哲教授淺談「媒介學」。在此次演講當中我們不光是談論傳播媒介,更將其擴展到「技術物」對人的影響。從大家耳熟能詳的麥克魯漢與技術決定論開始,一步步帶領我們前往「媒介」的世界,漫遊媒介哲思之旅,擴大傳播視野,讓我們了解媒介、人類與技術是如何以多種方式塑造彼此。

你會如何講述從A點到B點? 開啟與媒介的對話

開場時,唐士哲教授即以一張中正大學的大門口為例,詢問同學會如何描述從大門口抵達社會科學院的過程?若再以從台北到中正大學為例,又會如何說明台北到中正大學的距離呢?大部分人所回答的答案應該會是,從大門口到社科院走路約10分鐘,台北到中正大學大約需耗費3個半小時。然而,過程中包括橋、公路、客運等中介物卻容易被忽略,這說明雖然媒介讓我們擁有時間與距離的概念,但卻經常忘了探討中間的傳輸工具。若沒有媒介,我們在形容A到B點的距離是否就不會以時間來簡單描述,而是更精準的用兩地間的公里、公尺數來表達資訊。傳播研究大多關心的傳播過程中的人,包含訊息對人的認知、心理狀態的影響,或是訊息內容中的意義解析探究其脈絡,卻忘了媒介的產生正在潛移默化我們世界,我們悠然其中卻不自知。

科技外部化 技術與科技的意義

該如何談論媒介學?唐士哲從歐美的四位學者為出發進行討論。首先介紹法國哲學家Régis Debray所談論之媒介學(mediology) ,他認為媒介學應該要探討的為中介的形體、客體(medium body),了解媒介或是環境在意義生產上的黑箱過程,為什麼我們在上一段的問題當中我們會以時間代替空間進行說明? 會忘了橋也忘了交通工具?正是因為媒介的存在讓我們行動是下意識的,因此我們需要重視媒介對於人的重要性,媒介如何形塑我們的生活。讓我們回到2000年前,為何我們現今數位時代可以了解西元前的耶穌思想?是否是因為透過物件的存在才得以傳承?馬克思主義的興起也與報業的蓬勃發展息息相關。在這些傳輸的過程(process of transmission)當中必然包含傳播(communication),不管是物、制度、組織等。

第二位學者André Leroi-Gourhan即提出科技外部化的概念,André認為技術工具視同人類各種物理機能的外部化,語言文字是記憶的外部化、斧刀刮刀是骨骼組織的外部化、電影電視是想像能力的外部化。科技創造人類如同人類創造工具(technology invented man as much as man invented technology),因為這些器物的發展,我們的世界開始不同、社會生活越趨複雜,技術實踐正在邀請、抑制我們的行動。因此,我們真的能完全脫離技術異化的掌控嗎? 人類與技術正在以多種方式塑造彼此,例如ChatGPT的出現,是否也是某一種的外部化,在現今更值得我們深思與探究。

時間、空間、經濟 媒介與文化相互塑造

第三位學者Kittler指出媒介塑造人對於時間與空間的觀念,哲學的主體及客體概念背後其實是有媒介存在,著重在作為人的條件上。Kittler定義媒介是資訊的機器,牽涉到儲存、傳遞及處理資訊過程即是一種媒介型態,從此角度看,大學也可以視為一種媒介,儲存知識並傳遞給學生,發表學術研究等處理資訊過程。在Kittler的觀點中,媒介不需要處理人性的問題,反之人是各種各樣技術發展的結果。人類的內心世界只是一個歷史現象,我們塑造的「自我」其實都是經由接觸到的媒介產生的物質性轉變。若將文學、哲學放入「文人網絡」中,應回歸觀察媒介器具的使用,該時空脈絡下的背景與制度都帶來影響。

最後一位學者談到殷尼斯(Harold Innis)從加拿大的大宗物資(staple)作為研究點出發,大宗物資開採的特性是基於物質需求,建立出的榨取式經濟制度,這樣的經濟模式連帶影響加拿大人生活與居住的型態。河狸獵捕區域發展成潮運重鎮的人口居住區,進而演化成加拿大英語區與法語區的不同聚落。回頭來看,加拿大英語區及法語區的聚落形成與生活模式,其實可以推溯到大宗物資的開採。將這樣的概念置換到現今媒體的壟斷,重新思考媒體壟斷的形成,其實是和人類的生活方式緊密相關。

結論:

媒介其實是提供人與人之間產生聯繫,提供某種生活方式型的的重要過程。科技與技術形成的時空條件,以及反過來對於生活認知的影響,解釋到科技與社會之間有一種慢跑效應(jogging effect),科技與人之間會產生迴力鏢效果,越國際化的事物,人回歸到在地化的慾望就會更加強烈,成為一種相互對照的關係。例如在Netflix中可以看到各式各樣的作品,但卻會想要去尋找本土、在地的內容,因此Netflix也積極向在地化發展,產製屬於當地文化特色的影視作品,展現出「越在地越全球」的現象。

✯ 問答Q&A ✯

Q1: 看到技術正在塑造人類似乎是無法否定的事實,科技也正在被人類形塑,但技術之所以產生不也是人為創造的嗎?verbeek曾在中介道德一文說當情況趨於複雜,人類的動力是隱藏並難以發現的,但他總是存在的,老師如何看待現今對於人的想像,真的是如此被動,還是我們其實是正在被技術或知識掌握者階層化?

A1:在這個問題中先預設了,人的被動化是在技術發展過程中的一個結果。但必須去思考的是,當人類開始使用工具,就代表著回過頭來有一天可能會被某些技術的現實給主導,並非在數位科技時代才發生。技術的外部化過程中,就今天討論的學者來說,他們不認為是科技進度到某些層次,人類才會失控,技術的控制與失控在不同的歷程中,勢必會出現,所以說著重的焦點不會式何時才開始,而是重新判定技術跟人際之間的關係。

Q2:媒介使用會因為使用的層次不同而形成不同群體,例如文字作為媒介,產生識字與不識字的差異,亦或是現今科技,可能長者不太會使用電腦造成與年輕人的差異,是不是普同性就會因此消失?會不會看到的是一個越來越分化的情形?在展現不同的主體性時,會不會造成越大的分裂?

A2:確實在今天介紹的研究當中,較少著墨在技術使用過程中,造成的社會區隔。技術確實有可能會造成一種排外效應,技術有時會被做為社會隔離的一種手段。

Q3:媒介科技的討論中,會不會有一個比較核心的範疇?

A3:傳播科技所要處理的不單是符號意象,有時候科技運作會牽涉到另外一群人的生活方式,透過關聯性,它也可以成為傳播技術討論的一個課題。單看核能不會聯想到傳播科技,但是核能會牽涉到當地居民的用電等生活型態展現,這就可能成為媒介科技的一環,它的連結性就出來了。

Q4:科技會不會有自己的發展路徑跟目的?

A4:確實會有演化的路徑跟發展方向,但若是要說會不會超出人預想的範圍,甚至是失控,我倒不認為會這樣。例如電影奧本海默中,我們可以看到失控的狀況,失控下去可能就是地球毀滅,可是1945年至今,經過好幾十年,最壞的狀況其實並沒有出現。之所以沒有出現,其實就是迴力圈效應,當我們覺得快要失控時,會有一股拉力把它拉回來,這是人類發展出來的政治制度產生了規範機制,所以技術的發展仍會受到社會的影響。