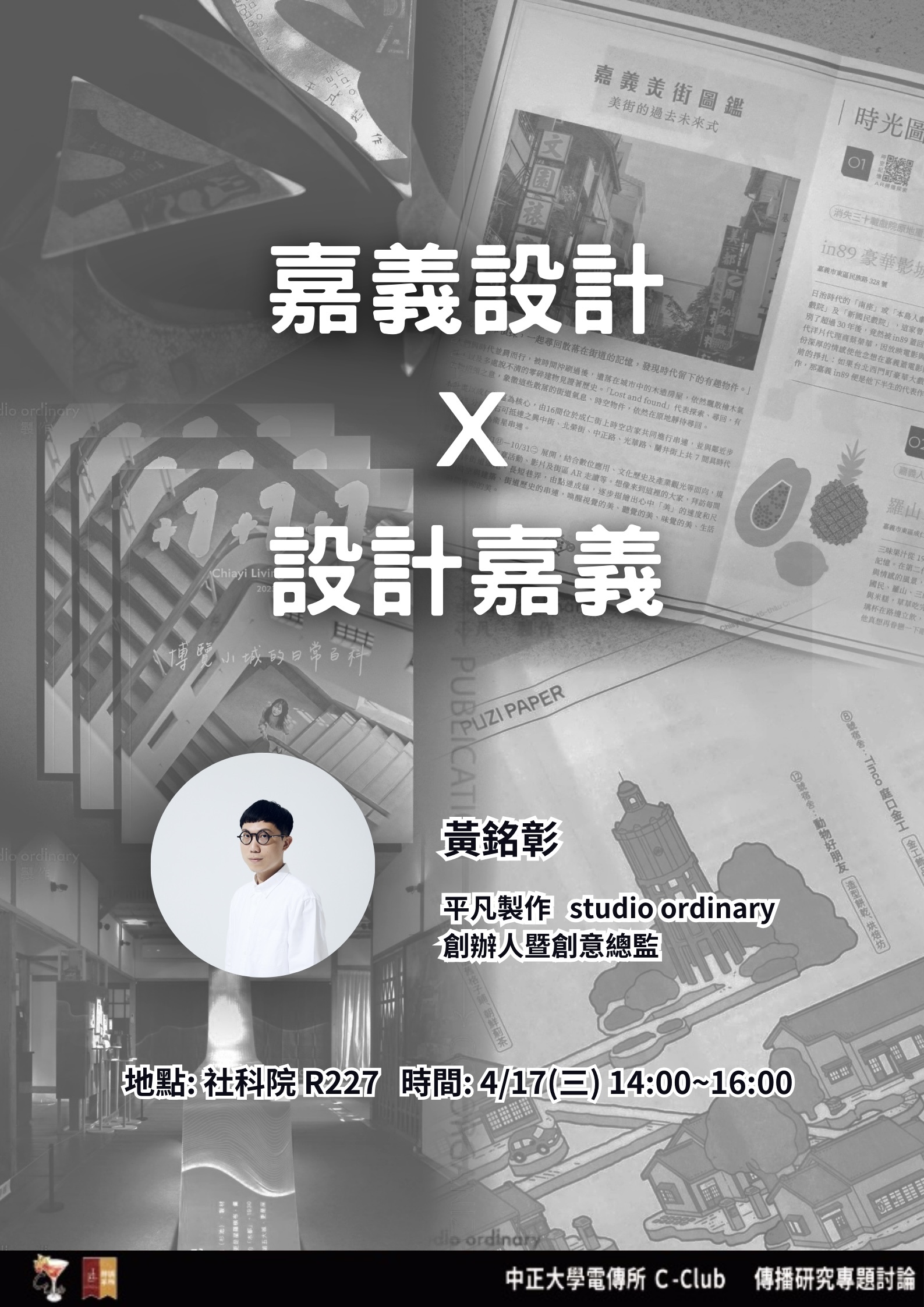

[4/17 C-CLUB 演講]黃銘彰 /平凡製作 studio ordinary創辦人暨創意總監:「嘉義設計 X 設計嘉義」

4/17 C-CLUB 演講 #傳播研究專題討論

「嘉義設計 X 設計嘉義」

也許有些人感受到嘉義這幾年變得不一樣了,有更多的老屋修復,有更多的咖啡館,有更多的青創活動,似乎也有不少人回到嘉義。

創意人黃銘彰曾在《VERSE》及《大誌雜誌》等等知名刊物任職編輯,前幾年回到嘉義成立了「平凡製作 studio ordinary」,參與了不少地方活動的設計,包括草草戲劇節、台灣設計展等,北漂返鄉的他對在地文化產業有什麼想法?他是如何思考並執行「嘉義設計 X 設計嘉義」。

-

講者 :黃銘彰 / 平凡製作 studio ordinary創辦人暨創意總監

時間 :14:00 - 16:00

地點 :社科院 R227

歡迎踴躍前來聽講!

✯ 當日演講文字紀錄 ✯

紀錄:王靖瑄

黃銘彰:「嘉義設計 X 設計嘉義」

「編輯是一門“整合”的技藝,他們需要整合圖片、文字以及匯集合適的創作者,因此他們創造出來的作品總能作為許多一瞬之光的總和,乘載著無數生命敘事,並帶著它們抵達該落腳的地方。」

本週中正大學電傳所的傳播專題研究課程特別邀請到「平凡製作」的黃銘彰,分享關於他過去幾年參與地方創生的經驗談。黃銘彰作為一個返鄉的工作者,他曾擔任「2021台灣設計展」、「2022台灣文博會」和嘉義在地的「草草戲劇節」等大型展覽之策展人,然編輯出身的他對於地方創生相關的推行也有著他自己獨特的見解,為我們帶來他如何以編輯思維來實踐地方創意,並為地方創造一個全新的詮釋方法。

最常被問說:為什麼會從一位法律人變成一位編輯?

黃銘彰作為平凡製作的創辦人及創意總監,其實大學時就讀的是法律系,那時做為一位法律系學生的他同時也身兼學生會新聞部部長一職。在擔任新聞部部長期間,正逢學運、社運等議題達到巔峰之際,新聞部的職責與義務正是整理學生的想法、觀點及意見並透過刊物傳遞給大眾,黃銘彰也是透過大學時期發行刊物與雜誌的這些經歷,才了解到從事編輯時其實就是在構建一個新的觀點,同時也是在構建一個人的價值觀跟判斷。

黃銘彰提到,編寫刊物與雜誌時需要跳脫個人角色的想法並妥善呈現大家的觀點,也需要以編輯的角度去思考如何組織一個完整企劃的架構,這些有別於他過往在法律系上的所做的訓練,也為他未來走上編輯之路埋下了種子。

作為編輯時,能體會到最有魅力的事情是?

黃銘彰回想起他最早對於編輯的啟蒙是在【The Big Issue大誌雜誌】擔任主編,他認為編輯是一門整合的技藝,不管是圖片及文字上的整合,或是在一個企劃中匯集各種不同的創意工作者,都是編輯在茫茫資料海中透過有意識的篩選後所得出的結果。他也提到編輯這個工作其實不難想像,好比像是大家在Instagram中發佈限時動態時,都是在做類似於編輯的工作。

作為編輯的他覺得做雜誌是一件很有魅力的事情,他談到在過去採訪受訪者的時候,當受訪者在分享他們的生命故事時,受訪者可能會講到很憤怒,又或是他會講到流淚,而在這些時間點中你會感受到他的生命跟你生命之間的交會。作為編輯的黃銘彰也提到他如果更能將這些受訪者的故事到傳遞到了對的人的心裡,又或者是讓某一句話、某一個畫面被看到並帶來生命的改變,這就是一件很有意義的事情,這也成為了黃銘璋從大學畢業後就一直從事雜誌編輯工作至今的重要原因。

台灣-地方創生的逐漸崛起

2019年時,日本對於地方創生逐漸重視的氣氛擴散到了台灣,2019年因而成為台灣的“地方創生元年”,國家發展委員會開始支持和增加對於地方創生的預算,台灣內部環境的改變也在後來成為了讓黃銘彰種下了回家鄉-嘉義發展的契機。

黃銘彰提到,當時他正著手製作一本關於地方的刊物叫做《本地The Place:屏東》,在製作這本刊物的過程中他深刻的體認到一件事,那就是當編輯來到一個地方或城鎮時,人跟地方之間會產生許多意想不到的化學效應跟可能性,他將這些化學效應跟可能性視為是屬於“編輯”這個角色所擁有的特權。黃銘彰認為當擁有一個特權時同時就有責任,他希望作為編輯的他能為這個“地方”找到一個全新的角度、新的詮釋方法或是找回過去大家所忽略的東西,讓人們重新認識這個地方。

返鄉的契機-工作與家鄉之間有什麼樣的可能性?

黃銘彰帶著這個想法參與了Verse雜誌創刊號的工作並且擔任執行主編的角色,那時候他需要為創刊號撰寫一篇關於嘉義的文章,身為嘉義人的他選擇跳脫編輯的角色,並且以嘉義本地人的身份重新了解這個地方。「當我一直想做的工作跟我的家鄉這兩個詞類擺在一起的時候,他們之間有什麼樣的可能性,作為編輯的我可不可以有機會做一點什麼」,他開始思考,“挖掘本質、梳理訊息、並賦予意義”的編輯技藝,放在嘉義這個地方,能夠為這個地方做些甚麼事情?

黃銘彰提到,隔年他很幸運的接到了台灣設計展《剛剛好的城市:理想生活再想像》在嘉義市的策展工作,作為返鄉策展人的他透過不同的設計去導入大家對於嘉義現況以及未來的思考,並期望激發出嘉義這個城市的所有可能性。黃銘彰表示,「在速度、時間跟尺度三個結構面間,嘉義慢得剛剛好、老的剛剛好或是距離剛剛好,是一座恰如其分,剛剛好的城市」,“剛剛好”的這個概念也成功讓不管是嘉義的在地人或是外地人都能以有別於以往的全新角度重新認識嘉義這個地方。

黃銘彰認為使他選擇返鄉的契機中有三個重要的因素,首先是他在嘉義的工作中找到了屬於他自己想要的戰鬥位置,他能根基於嘉義並且為這個地方創造不同的樣貌;其次,透過參與在家鄉的案子,從中感受到了成就感和自我實現的喜悅,並且發現在家鄉的工作與自己的生命產生了共鳴;更重要的是對於他自身理想生活的再想像,他在台灣設計展《剛剛好的城市:理想生活再想像》中深刻的體認到自己的家鄉“嘉義”其實是個非常適合生活的地方,更擁有著深厚的文化底蘊,因此黃銘彰成為了返鄉工作的一份子並透過籌劃更多嘉義在地的展覽,期望讓大家看到不一樣的嘉義。

編輯作為整合者的任務-避免見樹不見林的思考方式

黃銘彰回到嘉義後陸陸續續參與了幾個嘉義在地活動的策展,像是「+1+1+1=嘉義式」、「摩登時光」及「有事青年節」等。在籌辦活動期間,他常常思考著當編輯需要跨越整個活動策劃的時候,身為一個整合者該如何統籌全局?

對黃銘彰來說整合者的任務有幾個關鍵點,首先,是要思考如何設定一個好的主題,他認為一個好的主題是具延伸性、深度並且能透過主題傳遞這個地方的本質。

再來,他認為編輯作為活動的整合者時,第二個任務是必須要打造具有一致性的接觸的介面,讓大眾對訊息留下印象。在現代科技發展快速的時代下,大眾會從不同的接觸介面接收到一個活動或展覽的資訊,像是街道上的廣告橫幅、海報又或者是社群媒體中的貼文都能成為接收訊息的管道,黃銘璋也提到「媒介即訊息」因此宣傳管道的選擇、視覺呈現上的統一及整體風格的訂定都是整合者所需要注意的重點。

最後,則是創造利害關係人的共同價值。黃銘彰說道,利害關係人可能是政府、贊助商或是合作者,而不同利害關係人能對案子所造成的影響程度皆不同,所在意的面向更是有著很大的差異,作為一個整合者需要時時刻刻提醒自己如何在每個決策中達成一個平衡點,並且在不傷害到任何人的情況下創造出活動中所有人的共同價值。

編輯如何為地方留下重要的訊息?

在演講的最後,黃銘彰提到回到嘉義從事地方工作,對他來說最重要的一件事情,又或者是他一直在做的事情其實就是“串連”,而透過串連背後的意涵及關鍵,他發現可以創造出許多真實的連結,「所以2022年我就回到嘉義從事地方工作了,因為面對面的感覺真的太重要了!有很多的連結是透過遠端接觸無法建立起來的。」

黃銘彰以編輯的角度出發,常常會思考他如何透過一個展覽或是一本刊物達成他想要的目標,而這個問題通常需要找到並回歸這個地方的“本質”。黃銘彰認為,回歸本質這件事是需要認真關注這個地方並且不斷地去挖掘具延伸性跟深度的內容,再透過先前提到的編輯的手段,創造出不管是“在地人認同”或是“他鄉人好奇”的好的內容,當以上的事情都做到的時候,編輯就能成功為這個地方創造新的連結和留下重要的訊息了。

✯ 問答Q&A ✯

Q1: 請問當您到一個不熟悉的地方時,通常會從哪些地方開始了解這個地區? 那過往在屏東、林口、台三線這些比較不一樣的社區做刊物時,會有哪些不同考量的重點? 最後,您返鄉回嘉義後會不會有不知道從何開始的感覺? 那您最後是從哪裡開始你的第一步?

A: 黃銘彰表示,當他到了一個陌生的地方,會先做的第一件事就是把資料蒐集齊全,再來會想辦法去認識當地的地頭蛇,因為這樣對人際網絡的連結會比較快速,也更容易了解這個陌生的地方。然而他也提到,並不是認識一位地頭蛇後任務就結束了,而是要盡可能多認識幾位,因為每個人都會從不同角度帶你認識這個地方,他認為身為編輯應該要盡可能以客觀的角度去理解這個地方發生的事情。

而在設計刊物時不同的考量,黃銘彰則提到他會去思考他要用什麼樣的方式去傳遞他想講的事情,刊物主題出發點的不同也會改變他做內容的方式,他以《在路上On the road》為例,說明當這本刊物是以攝影為主軸時,他就會主要以影像的方式去呈現所有的內容。

談到返鄉的問題時,黃銘彰表示他覺得自己很幸運身為嘉義人的他在本地原先就有一些既有的人際網絡,所以他可以透過跟朋友聊天的過程去重新認識嘉義。黃銘彰也提到,在籌備嘉義本地的活動時,所接觸的人們都很樂意跟他分享想法跟見解,這也成為更快速認識嘉義的一個管道。

Q2: 想請問您對於公部門所舉辦的活動的延續性,有沒有一些看法?

A:黃銘彰以「+1+1+1=嘉義式」為例,說明他跟公部門溝通時談論的內容其實通常是對這個活動能長遠發展的想法,他希望提出的概念是能運用在很多個年度的架構,並且他會努力的做出一個好的成果,因為當一個作品有良好的結果時,公部門就會認為這個概念是可以在以後的活動中繼續延續下去的。

Q3: 想請問籌辦地方創生活動時,它的收入來源是什麼或是這些活動是有賺錢的嗎?

A:黃銘彰以「草草戲劇節」為例,表示地方創生活動的收入來源有兩個,大部分是依靠民間收入,像是活動門票的收入或募款等,而另外一個則是文化部、縣政府觀光局的補助或是企業的捐款,在比例上來說,政府的補助是少於民間的收入。也因此,像是「草草戲劇節」這種希望在表演內容或是整體架構上保持一定獨立性的在地活動,更是會缺乏公部門在資源上的整合,是非常仰賴民眾的支持與大量推廣。