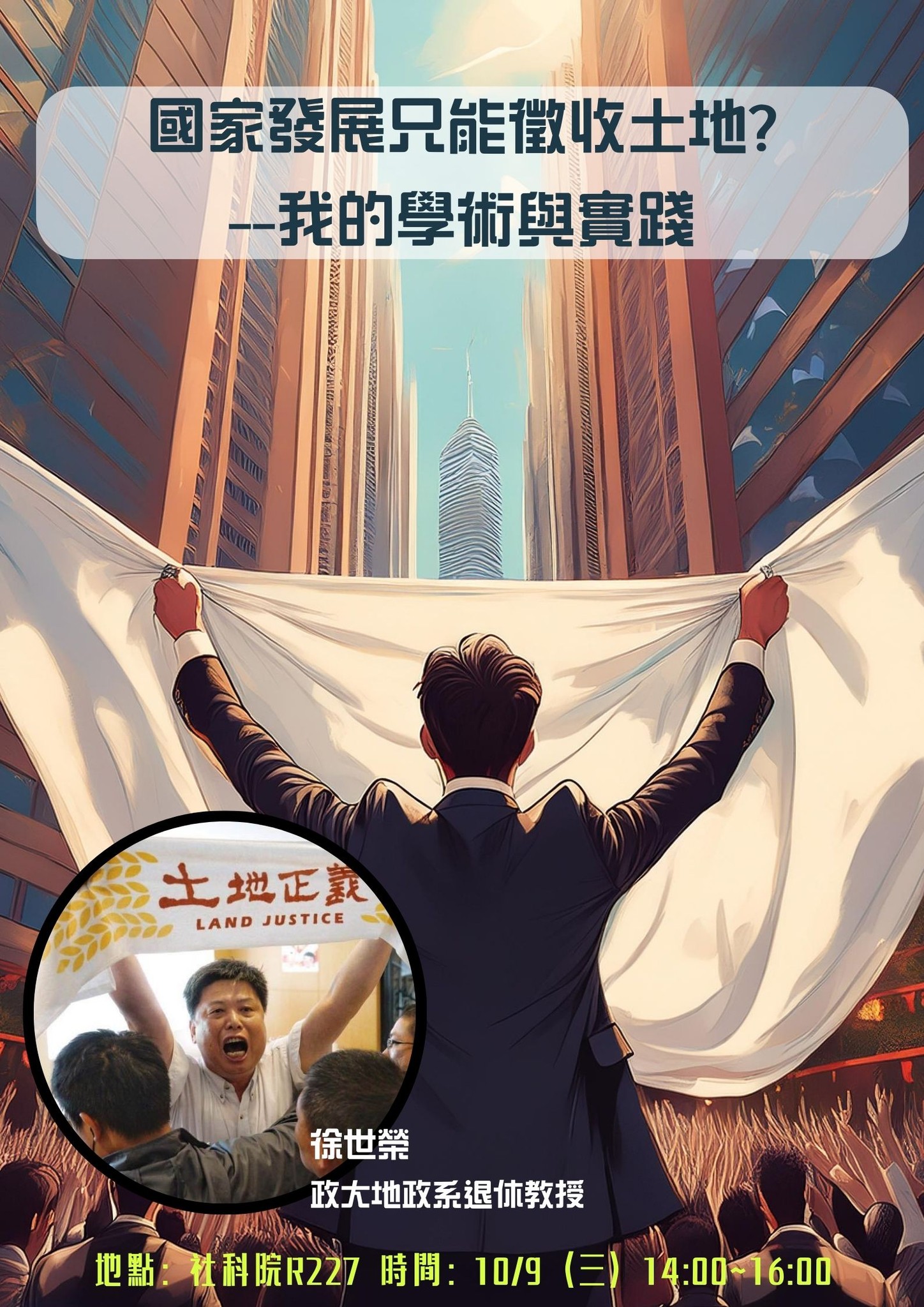

[10/9 C-CLUB 演講]徐世榮/政大地政系退休教授:「國家發展只能徵收土地?--我的學術與實踐」

10/9 C-CLUB 演講 #傳播研究專題討論

「國家發展只能徵收土地?--我的學術與實踐」

都市計畫是國家發展的重要一環,城市發展理當讓社會有更好生活,但卻也損害了部分民眾的權益;現有的土地徵收方式引來不少爭議,甚至造成了諸多迫遷案例,兩者之間,可能取得平衡?有可能共好?

土地與我們的連結是什麼?又該如何從自身經驗尋找答案?政大地政系退休教授徐世榮長年關注國家發展與土地正義,將所學專業化作社會行動,次次尋找人民、政府、居住間所存在的問題,這一次他將與我們分享,他是如何透過學術與實踐的結合,表達對於議題的關切,並讓知識成為影響力。

-

講者:徐世榮/政大地政系退休教授

日期 :10/9(三)

時間 :14:00 - 16:00

地點 :社科院 R227

✯ 當日演講文字紀錄 ✯

紀錄: 詹棣文、朱雯瑜、朱珍儀

本次的C-Club演講邀請政治大學地政學系退休教授徐世榮主講。徐教授持續透過臺灣居住正義關懷聯盟為社會弱勢發聲,專注於解決土地掠奪和家園迫遷之問題。他首先回顧自身學術歷程,受到美國教授的啟發,萌芽出對社會脈動與弱勢的關心,起初在報章雜誌撰寫土地關懷文章來達到社會實踐,後期更是投身於社會運動之中,為土地正義發聲。徐教授回顧了他教書生涯之中的土地徵收案例,深入剖析政府浮濫收購土地之行為,揭露土地徵收背後隱藏的權力黑幕,他以參與社會運動的經驗出發,分享如何結合學術與實踐,表達對土地與社會議題的關切,並呼籲社會大眾和學術界共同關注土地正義和居住正義,去聆聽土地和居民的聲音。

政府要,你就逃不掉

這是徐世榮教授對苗栗大埔案的開場介紹,政府以擴建「新竹科學園區竹南基地」為名,強行拆除公義路與仁愛路交叉口上的張藥房,激起了群眾的憤怒。同年9月18日,張森文失蹤,最終被發現死在住家附近的排水溝。臺灣過多的土地徵收案導致國內難民(Development-Induced Displacement, DID)的產生,他說:政府往往以「開發」之名,行「掠奪土地」之實,強迫人民離開他們的土地和家園,致使其生活與生命造成嚴重衝擊。而苗栗大埔案僅是臺灣土地徵收與強制拆遷房屋事件中的一個縮影。隨後,徐教授逐一列舉各地的土地徵收案例,從北部的新北淡海新市鎮二期案、中部的中科四期彰化二林相思寮案,到南部的台南鐵路地下化東移案,無不展現出受害民眾的抗爭及他們的無助。在這場由政府主導的「發展」中,無論基於何種理由,人民始終無法逃脫被迫遷移的命運。

開發計畫?謊言計畫?未實現的承諾

臺灣的土地徵收制度存在諸多問題,徐教授一一拆解這些可怕的「開發計畫」與「公共利益」的宣稱,揭示其背後所隱藏的黑幕。首先,在歷史脈絡上,威權時代下的土地改革政策使政府養成不良習慣,隨意地控制人民的土地。其次經濟因素,在國家重大建設計畫中,經常以增加就業人口和年均產值的「預測」作為名義,將預測視為事實來進行徵收,但實際執行卻無法實現。此外,在財政因素上,由於農地不課稅,政府透過變更土地使用計畫,不斷將農地轉變為都市土地,抬高土地價值瞬間飆升,助長不當徵收的風氣。而政治因素同樣不可忽視,地方政治與土地開發緊密相連,許多地方派系的事業也與土地開發息息相關,土地變成了有權者的炒作工具,市地重劃與區段徵收更是成為政治利益交換的場域。政府透過華麗的詞藻,描繪了龐大的願景,卻沒有實現,反而讓居民流離失所,最終剝奪了人民的基本人權,在這些「開發計畫」的背後,隱藏著的是無數家庭的悲劇與無奈。

祛除權力黑幕

徐教授談及,土地徵收要經過必要的前提條件,包括法律規定、增進公共利益、必要性前提、比例性前提、最後不得以手段與完全補償及安置這六項,但臺灣的土地徵收制度往往直接跳過前五項要件,僅以金錢補償作為唯一的正當性依據,導致人民的基本人權與土地權益受到嚴重侵害。他亦強調,公共利益的定義必須明確,並且要透過正當的行政程序,例如資訊公開、公民參與、聽證會和審議式民主等方式來決定,透過不斷地論述和行動來重新定義,而非由少數人或特定團體來決定,如今公共利益定義已被不平等的權力結構扭曲,形成權力黑幕操控意識型態的局面。徐教授特別提到,權力黑幕涉及了權力的三個面向,第一個面向為所有民眾皆有公平參與的權力的「公平競爭」,第二為有權者建立法規排除弱者形成「制度性的排除」,最後為有權者創建意識形態,對權力弱者進行「霸權宰制」。

安身立命的家,並非商品

徐教授提到土地具多元屬性,包括生存的依托、孕育環境生態,甚至獲利的商品,其多重意義不容小覷。然而,當政府將土地視為交易品時,卻忽略了人性尊嚴與基本權利的保障。土地徵收不僅是涉及金錢補償的課題,更攸關生存權、人格權、自由發展和人性尊嚴。人民基於《憲法第15條》財產權應予保障,國家應該遵循「最嚴謹」的程序來進行徵收,因為土地承載著我們的生活和尊嚴,是我們的家,而非單純的商品。確保人民的財產權是一項艱鉅的任務,尤其在面對不對等的權力關係和偏頗的法律時,受迫害的社會弱勢群體需要發起自救,主動向外傳遞他們的困境和訴求,勇敢地表達反對意見,展現公民不服從的抵抗權,這些行動並非自願,而是他們被迫走上街頭,為了捍衛屬於自己的「家」。

學術界的責任:在地知識與民眾聲音

針對學界,徐教授認為臺灣學術界過度強調實證論,意識形態、知識、法律制度都過於主觀,法律是有階級性的,站在有權者和掠奪者那一邊,也是讓土地徵收背後的權力黑幕滋長的原因,應以歷史論的觀點出發,強調將事實和價值分開,並重視個案的獨特性,此種知識非透過預測獲得,而是透過想像力、解釋來創造不一樣的未來,並積極倡導在地知識和庶民觀點,以行動支持社會弱勢群體。他鼓勵受迫害者要勇於發聲,爭取自身權益,並呼籲社會大眾共同關注土地正義議題。徐教授的演講不僅揭露了土地徵收制度的弊端,更為臺灣社會的未來發展方向提供了重要的反思。

✯ 問答Q&A ✯

Q1:老師好,我之前蠻常看OURs的一些想法,他們說他們早期開始在無殼蝸牛運動,強調財產權這件事,到後來他們開始強調居住權,從財產權到強調居住權算是一種典範的轉移嗎?想請問您怎麼看待OURs強調居住權,這是他們的策略上的選擇嗎?還是覺得他們其實就像您講的用徵收來的土地去建設,根本上就是一個錯誤。

A1:我認為財產權和居住權兩個並不衝突,但現在OURs走的路線讓我感覺,為了要居住權要國民住宅,而放棄財產權的部分,這是我們觀點最大的差異。我覺得財政權還是要保障,在保障財產權的情況之下,我們還是要努力來興建社會住宅。其實我們的國有土地很多,全臺灣地區分之二的土地其實都是屬於國有的,那國有土地為什麼那麼多,都是從日本殖民者那邊接收過來,國有土地又分為公用和非公用,難道不能夠先從這些國有土地處分和買賣嗎?先從公用土地來提供社會住宅的需要,如果不行,再從非公用的部分想辦法。我們不能侵害一部分社會弱勢的權力,成全另一批社會弱勢,像是在輪迴。

Q2:老師您好,我之前從書上才知道原來土地開發有其他方式,那時候有提到徵收是最後一步,那在徵收之前我們可能還有其他更好取得土地的方式,老師您認為哪種方式是較為妥當的,比較有兼顧居住正義或土地正義的形式來去取得土地進行開發?

A2:其實政府可以慢慢的去進行土地的收購,像是我在美國就讀德拉瓦大學時,許多研究中心都分布於各個downtown中,學校會經由向私人(地主)購買土地與房屋,由此方式擴大學校規模。並且我即使生活在美國東岸精華地區九年,在我的生活周遭,沒有發生過一起土地徵收案。但在臺灣,我們都很少自己出錢去買地,我覺得不應該仰賴政府徵收,在土地低價時,就可即時進場規劃收購,或者運用土地交換的替代方式,沒必要每次都動用到「徵收」這種最強烈的手段。

Q3:您有分享到在美國讀書受到老師影響去關心社會,想要請問當您回到台灣開始教職後,有什麼影響您的學術研究或是社會實踐上的轉折嗎?

A3:剛回來臺灣時我對臺灣還沒那麼熟,當副教授的十年,對社會實踐的作法就是寫文章,所以我寫了很多文章、短文。後來對情況熟悉後,影響我最大的事情就是苗栗大埔案,因為我與當地人都是很好的朋友,張森文大哥本來原來一個好好的人,到後來生病,我們送他到臺北的新光醫院,是我這輩子第一次進入精神病房,他出院也是我載他回家。當你看到一個活生生的人會去自殺,那個衝擊實在太大,而且不是只死他一個人,這十幾個案例裡面都有死人,因為土地就是他們的家,尤其老人家更受不了。一開始是寫文章,後來刺激我最大的就是苗栗大埔的張大哥,所以我才有很大的改變,他一直在問我一個問題:老師我又沒有犯法,為什麼他們都針對我。