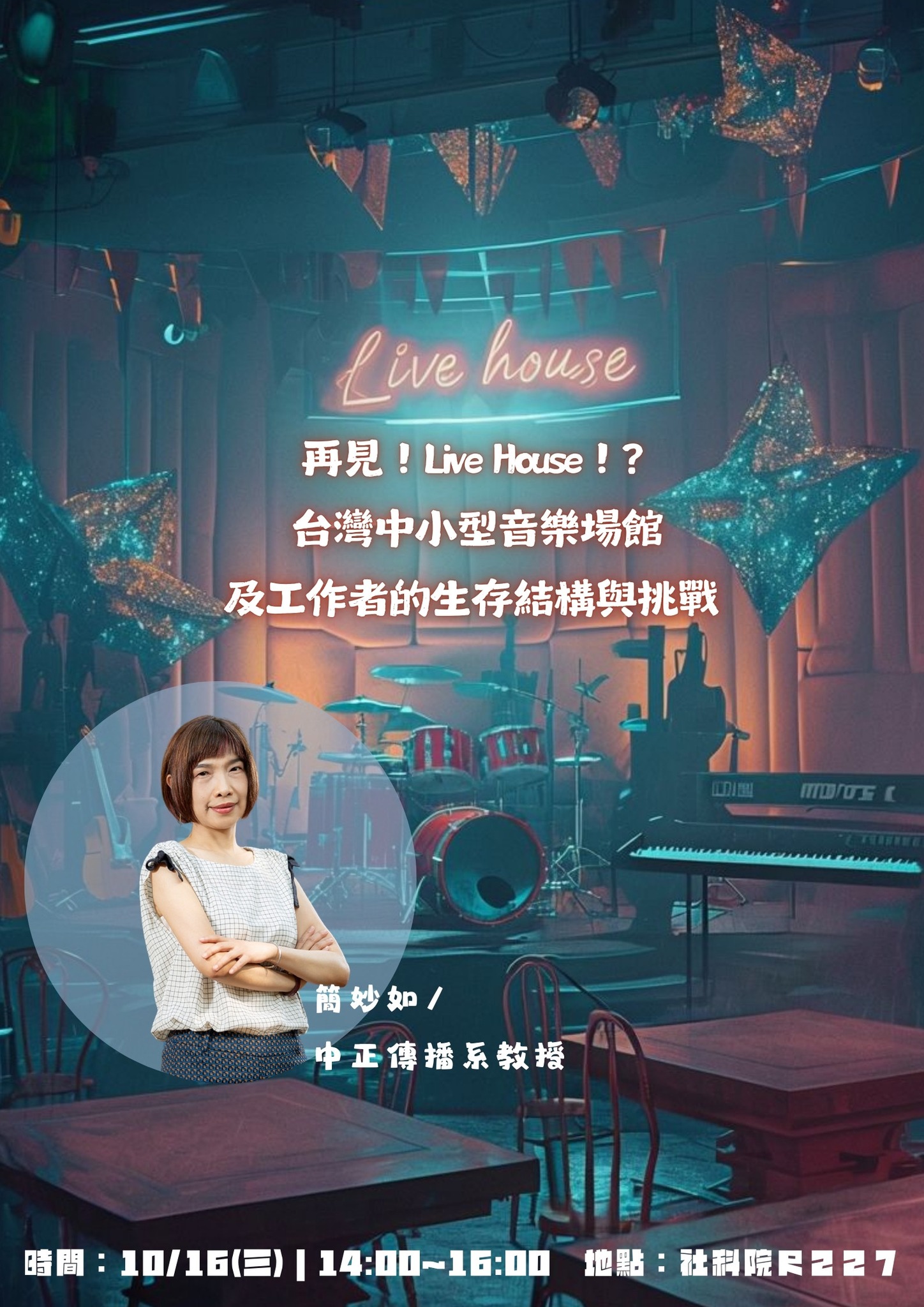

[10/16 C-CLUB 演講]簡妙如/中正傳播系教授:「再見!Live House!?台灣中小型音樂場館及工作者的生存結構與挑戰」

10/16 C-CLUB 演講 #傳播研究專題討論

「再見!Live House!?台灣中小型音樂場館及工作者的生存結構與挑戰」

作為中小型音樂表演場館的Live House,是一群創作者的圓夢舞台,邀請走進空間的每一位觀眾,一同沈浸於音樂饗宴,無形之中,成為台灣流行音樂文化發展的重要根基。然而,近年受到消費型態、市場趨勢、疫情等影響,它們正面臨著逐一熄燈的經營困境。

場館的存在不僅是塑造地方與社會網絡的重要聯繫,同時也倒映出產業生態與音樂工作者的高度互賴關係,文化產業的非傳統雇用模式,讓多重彈性剝削現象更容易發生,使得以自由表演接案或以音樂為志業的工作者,經常陷於複雜的勞動問題及自我夢想追逐的兩難。

大眾的閱聽習慣依循聆聽介而產生變化,新的時代雖迎向不同的音樂產業轉型,Live House 的展演形式卻有無數的故事值得被好好傾聽。這一週,專精於文化與音樂研究的中正傳播系教授簡妙如,將透過實際走進Live House的田野及訪談經驗,帶著我們一同探索更多台灣音樂場館所隱藏的真實面貌。

-

講者:簡妙如/中正傳播系教授

日期 :10/16(三)

時間 :14:00 - 16:00

地點 :社科院 R227

✯ 當日演講文字紀錄 ✯

紀錄:邱翊庭、林意芸

自2016年以來,台灣的Live House產業面臨生存危機。簡妙如教授以2016年歷史悠久的地下社會Live House關閉揭開序幕,帶出此次演講主題「再見!Live House!?台灣中小型音樂場館及工作者的生存結構與挑戰」,說明Live House與城市文化,及對文化政策的關係進行理論的梳理。研究指出一個重要現象——「Live House的仕紳化(Live House Gentrification)」,並分享Live House文化工作者的故事。最後,根據2024年的最新觀察,分析台灣Live House產業的現狀並展望未來發展。

什麼是Live House?Live House的介紹與定義

Live House不同於大型演唱會場地(concern hell),它是散落於城市中的小型現場音樂場館(live venues),提供現場音樂演出,並配備專業音響、燈光等設備。這一概念源於日本,專門用來區分這類場地與酒吧或夜店。臺灣的Live House以2000人以下的演出場地為主,主要是提供還未成名、業餘表演者的小型演出空間,強調收入來自演出門票,而非酒水銷售。根據場地規模可細分為迷你場館(容納120人以下)、小型場館(350人以下)、中型場館(350至600人)及大型場館(600至2000人)。

疫情下Live House的衝擊

2019年底,新冠疫情爆發,2020年3月台灣宣布禁止室內大型聚會,2021年更進一步禁止室內五人以上的活動,導致Live House產業在2020年3月至5月陷入「零收入的三個月」。許多小型音樂場館因此無法生存,加拿大的多倫多就有22家場館永久關閉,英國更有556家場館面臨同樣的危機,歐洲部分2020年音樂場館的整體收入也只剩下前一年的36%。簡妙如自疫情初期便開始關注調查,深入研究Live House在面臨如此巨大挑戰時的生存狀況。

與城市息息相關的Live House

簡妙如指出,Live House與城市文化密不可分。英國學者曾提到,當人們旅行時,除了探索當地美食,也會尋找文化特色,音樂場館便是了解當地文化的最佳場域。這些場館的演出者通常是本地音樂人,觀眾則是當地居民,通過音樂,人們能感受到與該城市和其文化的連結。她強調,她關注的並非場館的經營模式,而是音樂場館作為一種文化景觀,是城市文化經濟的一部分,而這些空間具體體現了創意產業與夜生活的交集。

接著,進一步討論了音樂場館與城市的工作型態。音樂場館內的工作者,包括策劃、安排演出的專業人員,都屬於文化創意部門。他們的工作方式非傳統,而是依賴接案模式,尤其在疫情期間,文化活動的需求減少,使得這類工作型態的脆弱性更顯突出。

簡妙如談及「現場音樂生態」即音樂場館與城市各行各業的互動關係。場館的存活取決於環境、文化支持與永續性三要素。意識形態上的文化支持體現在人們對Live House的開放心態,而永續性則指城市是否有條件維持這樣的音樂文化,讓工作者與表演者繼續生存。

這些場館與音樂人之間的關係也像是「場館階梯」——初出茅廬的樂團先在小型場館表演,隨著知名度提高,進而登上中、大型場館,進一步邁向主流舞台。簡教授的研究聚焦於中小型音樂場館(600人以下),尤其是疫情對其經營及工作者生存結構的影響。她認為,這些場館的生存結構,即音樂場館賴以為生的條件,是探討其能否持續發展的關鍵。

深度訪談臺灣中小型音樂場館:疫情影響與Live House生存結構

簡妙如於2020至2022年間,走訪了九間Live House並訪談了26位從業者。至2022年6月,全臺灣共有37間Live House,以小型場館居多,中型場館最少。她發現臺灣的Live House有許多是在公有空間中運營,如文化園區裡的場地,這些場館由政府活化舊有空間後,交由民間經營;另有部分Live House由公部門直接經營,如新竹的風Live House。

疫情期間,2020至2021年的防疫限制對Live House產業造成不同程度的影響,場館規模越大,影響越顯著。簡妙如的調查顯示,疫情前,臺灣Live House平均每週有2.3場演出,疫情後降至1.8場。她指出,臺灣Live House經營困難,原因在於「低度發展、高度競爭」。與國外相比,臺灣Live House文化尚未成熟,多倫多的場館一週平均有8.7場活動,日本的Live House連下午也有演出。加上大型場館或公共空間憑藉其優勢,以較低價格吸引觀眾,進一步壓縮了中小型場館的生存空間,導致這類場館受疫情影響更大。

從地上到地下:Live House的仕紳化(Live House Gentrification)

簡妙如提到,政府的補助與政策扶持導致Live House出現仕紳化現象。仕紳化現象多半都是發生於城市裡面的Live House業者與居民之間的紛爭,原本以地下場館為主的Live House,由於噪音、場地安全等問題,經營者與政府陳情後,部分場館開始轉移到如西門紅樓等古蹟空間,或是文化部管轄的文創園區中的藝文展演空間,因此簡教授也提出可以將這種從地下走向地面的現象,看作是Live House「上流化」。

可這些行動也造成經營者反映,古蹟場地並不適合Live House的需求,但由於政府的補貼與法律限制,許多業者不得不放棄原有地下場地,轉向這些空間經營。這一現象類似全球都市仕紳化問題,當藝術家聚集的廉價地區變得熱門後,他們無法負擔高昂租金,便轉移至其他地方。簡教授將臺灣Live House的仕紳化形容為「新舊Live House的替換與轉型」,許多經營者轉向公有空間,但這些場地通常需有雄厚資本才能承租。

另外,由於大型公有場館如北流及高流也設有Live House場地,但民營場館多以迷你小型或小型為主,導致中型場館經營者減少,形成「場館斷層」。簡教授以台中「迴響」為例,這是一間中型場館,曾可容納500人,2019年關閉後,2020年在台中舊市區重新開幕,因租金問題場館轉移至偏遠地區,縮小規模繼續經營。

Live House的文化工作者生存狀態與挑戰

Live House 這一類音樂場館的文化並非顯而易見,場館如何經營固然重要,但真正構成這種文化的是裡面的人。簡妙如關注的核心並不是場館本身的存續,而是那些熱愛並維持這個空間的工作者,他們的生存狀態和結構是討論的重點。簡教授分享了幾位在 Live House 內工作的文化工作者,他們各自的生存方式揭示了這個產業的現狀。

第一位是Live House的經營者:是迴響的老闆YUKI,他並非資本家,而是出於熱情與興趣經營 Live House。簡教授指出,中小型 Live House 的經營者大多處於「自我剝削」的狀態,他們經常笑稱「辦音樂節是快速自殺,經營 Live House 是慢性自殺」。然而,YUKI 強調他最大的目的是為音樂人才提供空間,並與志同道合的朋友們相聚。這些經營者通常需要一份主要工作來支撐他們的夢想。

第二位是Live House的受僱者:The Wall的音樂總監,他被簡教授稱為「才能剝削」的工作者。這位音樂總監不僅要負責表演安排和企劃,還兼任美術宣傳、網管和 DJ 等多重職務,工時和工作量不成比例。

過去場館有許多接案的自由工作者,他們希望先進入這個領域從基層做起,再慢慢耕耘往上爬,儘管收入不高,這些工作者依然懷抱熱愛,他們認為目前的投入是一種自我投資,這種心態往往被業界用來合理化他們低薪、高壓的工作條件,簡教授將這稱為「志業階梯的剝削」。

大多的Live House現場音樂生態產業是利用接案的專案工作的模式,許多技術人員都是用專案的方式進行合作,因此文創工作者的生存彈性很高,場館可以用發案的方式,靈活維持人事成本。

再見!Live House!?

簡妙如教授指出,雖然她最初是從疫情的影響開始調查 Live House,但最終也揭示出這些場館在台灣的發展過程中所面臨的生存結構問題。這些草根音樂場館及其工作者非常脆弱,為了維持運營,他們往往需要大量的自我剝削。由於這些工作者熱愛音樂文化,並以文化志業和非營利為內在動力,他們可以被視為文化事業的前鋒,但同時也是一個高風險的行業。

簡教授認為,中小型音樂場館代表了一種另類的公共生活形式,這些空間凝聚了對音樂有共同愛好的人們,並在此形成了互相認知與共同遵循的倫理觀念。雖然疫情期間許多 Live House 被迫關閉,但根據她最新的調查資料,2024 年台灣的 Live House 數量已增至 46 家。這種上流化趨勢可能對城市文化產生深遠影響,並將促使我們重新思考未來的文化價值觀和變遷方向。

✯ 問答Q&A ✯

Q:一般小樂團若厭倦在小場館進行表演,想要到大場地,該如何進行行銷與宣傳?

A:這個時代就是很弔詭,過去這種基層的音樂文化裡面,像是那個草東沒有派對,他要不要行銷?他有花很多力氣在行銷嗎?他是怎麼崛起的?我記得我2015年時,常常在音樂場館聽到我朋友們說最近有一個樂團很酷,可以去認識一下,透過大家口耳相傳,他們就從一個很小的場地,像是The Wall,到現在就變成一票難求,他其實並沒有什麼行銷。

基層草根的音樂文化有什麼特定的能量,就是他不是靠行銷宣傳來支撐的,他是一個從口碑累積起來,行銷大家都可以做,你甚至可以投廣告,可以請人做企劃,但是有時候他不是一個最核心的概念。