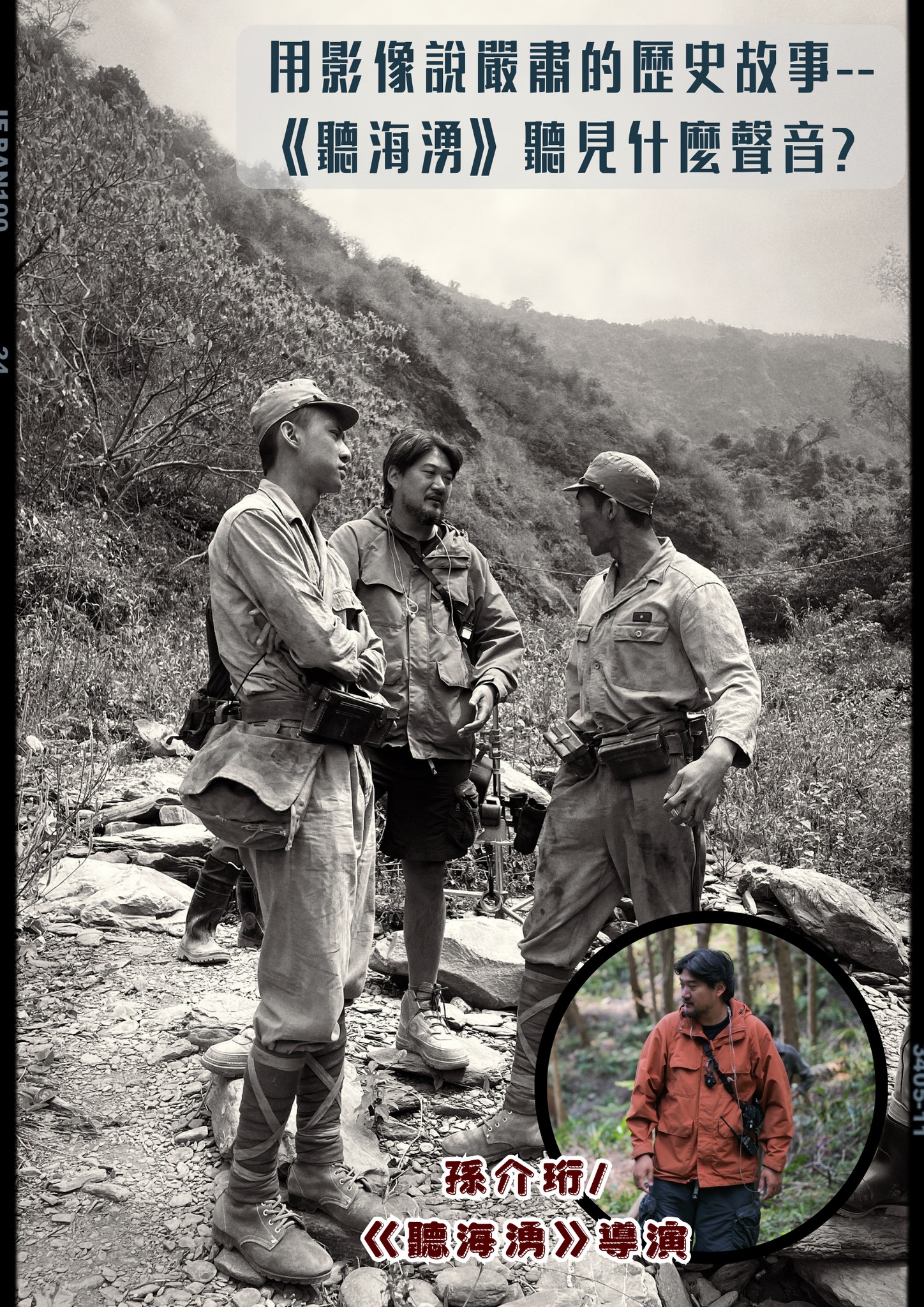

[10/23 C-CLUB 演講]孫介珩/《聽海湧》導演:「用影像說嚴肅的歷史故事--《聽海湧》聽見什麼聲音?」

10/23 C-CLUB 演講 #傳播研究專題討論

「用影像說嚴肅的歷史故事--《聽海湧》聽見什麼聲音?」

台劇《聽海湧》以「台籍日本兵」的角度敘說二戰時期戰俘監視員面對生存與身份認同之間的兩難境遇,嚴肅的歷史議題,搭載對於人性細膩的刻畫和豐富多變的情節,躍為2024年備受討論的劇作。

一同聆聽他是如何串起田調發現、語言和時空?又是怎麼將歷史融入影像,完成此部二戰懸疑劇集。

-

講者:孫介珩/《聽海湧》導演

日期 :10/23(三)

時間 :14:00 - 16:00

地點 :社科院 R227

✯ 當日演講文字紀錄 ✯

紀錄: 邱星瑀 吳桂芳 王宏展

摘要

時代劇猶如提拉米蘇,史實與議題如乾硬的餅乾基底,創意與藝術宛若多層香甜內餡,團隊辛勞如可可粉般苦澀,導演端盤上桌,從哪開始吃由觀眾決定,評價自在人心。《聽海湧》講述的是二戰末期,一群為展現忠誠、爭取認同與經濟需求的台籍日本兵,踏上充滿未知的婆羅洲後的故事。背負監視異國戰俘的任務,純真、清澈、不帶一絲邪惡的眼神,與手中的殺人武器成強烈對比,在日籍高官的壓力脅迫下,被迫對戰俘怒吼、鞭打,甚至持槍掃射。而戰後的軍事法庭上,澳洲檢座、日本律師與中華民國領事,各為己利地辯駁是非真相,台籍日本兵成了最無奈的存在,帶著混亂的國族認同,踏上刑場的那一刻仍不明白這一切的意義為何。

導演孫介珩的第一部戲劇作品,即挑選從小著迷的歷史題材,即使戰爭議題冷門且敏感,仍對實地田調、選角、造型美術設計、場景還原與搭建等每個細節無微不至,試圖以戲劇引起大眾共鳴,關心這段教科書上從未提到的歷史。

故事開始前,那段在汪洋探險的旅程

台劇《聽海湧》導演孫介珩自小對歷史感到著迷,離開台北的喧囂,隨後到了暨南大學歷史系就讀,在兼顧學業之餘,他也開始接觸拍片,縱使當時學校並沒有影視相關科系,一個對拍片的憧憬、一組借來的攝影機與腳架、一則簡單的腳本,便足矣讓大學四年裝滿他與同儕拍攝短片、廣告、紀錄的創作時光。

而研究所是另一場理想與現實的拔河戰,孫介珩也曾想過就讀傳播相關系所,專研攝影,但面對未來是否能順利求職的迷茫,他選擇其次喜愛的中山大學政治所。這段求學的日子不停攤開著一張又一張的地圖,跳出舒適圈,他到澎湖望安擔任海龜保育志工,瞭解生態、大地與文化間的關係,更因此確立了對海洋政策、人與環境競合的研究興趣;而一次長假中,他奔赴紐約電影學院,在為期三個月的異地學習裡,體會跨文化流動。

研究所畢業後,仍對拍片保有熱情的他,請辭了研究助理,帶著29歲的徬徨,孫介珩在高雄成立了「看不見電影工作室」,從地方題材與短紀錄片開始碰觸,如台南老布袋戲團、嘉義的舊魚市等,不斷從中認識議題、建立人脈。

「雖然非相關科系,卻沒有比其他人少太多東西,仍可以說出好故事。」孫介珩這樣說。藉由不同規格的作品與參賽經驗,他一步步築起屬於自己的影像旅程。

尋覓《聽海湧》的創作起點

參加台北電影節在中山堂所舉辦的VR工作坊時,孫介珩望向光復廳的水晶吊燈,腦海中浮現一幀 1945年日軍戰敗,將投降書遞向中華民國長官的老照片,除了將目光座落於勝利者與失敗者的神情,背後一群台灣人模糊的樣子更觸動了他的好奇心,走進典禮時是日本人,走出來卻成為中華民國國民,當時他們是如何看待自我的身份轉變與認同?

孫介珩與工作團隊開始探尋史料,發現《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》一書,記載二次大戰日本戰敗後,不同的台灣子民諸如師範生、醫療者、政治夢想者、音樂家、記者等人的真實生命遭遇。而其中,被日軍送往南洋征戰的「台籍日本兵」更是角色定位最為模糊的人物。

台籍日本兵背負戰俘監視員的職責,需要聽從日軍命令,在第一線以嚴厲且兇殘的形象對待不同國家的俘虜。戰爭時,他們站在日本與台灣國籍間的兩難,戰後他們面臨同盟國對於戰爭罪犯的追究,被送上澳洲國際法庭面對審判,軍事法庭看似公正,卻可能存在相當不公平的報復心態,而將氣憤發洩於這群「犧牲者」,10至15年有期徒刑、絞刑都是當時常見的行刑方式。

這是一段鮮少被追憶的台灣歷史記載,也未曾有影像作品聚焦探討台籍日本兵在戰前戰後的際遇,孫介珩導演在爬梳大量的日本戰爭宣傳片、戰俘審判書和俘虜管理月報後,與當時內心擁有的長片計畫相互結合,展開更為精細的文獻檢閱與田野調查,慢慢建立起《聽海湧》的劇本架構。

台籍日本兵的故事與劇中角色的倒影

《聽海湧》雖為一部虛構的作品,角色與選材卻有諸多與現實相連的脈絡可依循,孫導演也與同學們分享許多帶給拍攝團隊的啟發人物和事件。著作《我啊!一個台灣人日本兵簡茂松的人生》是一本傳記回憶錄,日本兵簡茂松在二戰為日本奮戰擔任戰俘監視員時,因為被長官命令對戰俘掌摑,而在戰後被送上法庭,當年法庭上流竄著「一個嘴巴(巴掌)五年,一記拳頭十年」,簡茂松也難逃審判,但除此之外,他也遭日本排除國籍,而那時又正逢台灣白色恐怖的動蕩時期,使得這一場停留長達五十多年,他都無法順利返回家鄉。

簡茂松是當時台籍日本兵的故事一角,導演與編劇也在日本靖國神社的紀念品區裡,看見日本軍人遺書第八冊出現的通譯董長雄,他來自高雄州潮州郡枋山庄楓港,遺書中寫到他是為了日本天皇奉獻性命,強調審判其實相當不公平,也沒有其他申冤的機會,最後的一絲盼望寄託於日方可以照顧他在台灣的妻兒,但這個渺小的期許,也在日本政府離台後隨之殞落。法庭上的一個審判,在一夕之間便能決定命運,戰俘監視員李鈴采(日名鈴木三郎)並沒有順利回到台灣,一封血書到了家人身邊,才揭露了他的故事,搭載著澳洲法庭審判資料,他因與涉嫌虐待戰俘的罪犯同名,而被起訴,儘管李鈴采一再強調「這個鈴木三郎不是我,當時我並不在現場。」甚至找了其他同僚作證,但法官仍堅決判刑,認為這些證人都是日本人,證詞是不可信的。

戰火下,是身份與人性的掙扎,在柯景星的回憶錄中,紀錄他任職戰俘監視員時,曾經救濟中華民國外交官卓還來的夫人趙世平,當時這對夫妻被分別送往不同的戰俘營,趙世平隻身帶著孩子,詢問柯景星是否能給予他們食物,讓小孩度過挨餓,柯景星的一次救濟,卻在跨時空裡被卓家後代銘記在心,多年前,曾來到台灣與柯景星重逢會面,對當年恩情表達謝意。而在《聽海湧》中,也藉由外交官羅進福與其妻子何景儀的人物設定,復刻這則動人故事。

這些人物帶給導演與編劇在創造角色時有更多的靈感,當時的台灣人絕對不僅只有一種面貌面對戰爭,每一個人的心態與經歷都不同,因此誕生了劇集裡三位不同個性的主角,藉此傳達對於參戰與國家認同的多元與複雜性。大哥新海輝是對國家(日本)絕對忠誠的人,必定會服從長官的命令;二哥新海志遠是因為要向愛人櫻子的父親證明,自己也有資格成為真正的日本人而從軍;小弟新海木德則是因為家庭經濟,謊報了年齡進入軍隊。

製作背後的細節與秘辛

1400顆分鏡,是否有可能高度還原歷史背景?《聽海湧》是一部放在龐大架構裡,描述一群戰俘監視員的故事,而非限縮於特定人物的改編,因此在製作過程中也要予以宏觀的視野對待每個細節。為了對編寫劇情有更高的掌握度,拍攝團隊親赴澳洲戰爭紀念館、婆羅洲文化博物館、東京遊就館、高雄歷史博物館、旗津戰和館等地搜集文史資訊,親眼目睹台籍日本兵和戰俘們的服飾,以及當時的電報與信件,並實地走訪婆羅洲叢林取景,試著呈現最貼近真實的道具與場景,孫導演強調,劇組的每位工作人員都需要對劇本有高熟悉度,才能完整想像故事裡的權力關係,並創造合適的道具與美術設計,而故事質地如何被拍攝出來?則需要大量的田調與還原過程。

在戰俘營的場景中,人員和配置都是以日本人的思維設想,想像當時日本軍人在缺人、缺物資的情況下,如何建造戰俘營,因此最後決定軍官宿舍採用日式建築架構,搭配婆羅洲的當地建材(茅草、椰子葉),甚至特別要求工班不要做得過於完美,要有一些錯落、結構不端正等,希望還原戰時慌亂而無法細心建築的情景,而在劇中出現關押用的「豪宅」,除了窄小得僅留一道縫隙,也根據婆羅洲當地高溫濕悶的天氣,凸顯戰俘困苦的生存環境。

「歷史劇最常讓人詬病的是道具」導演和工作人員對於表現手法進行多番討論,以致幫助角色與故事的建立,盡量貼合真實,用意並非希望觀眾能放大細節,反而是回到戲劇本身,當景物和主角越加緊密,大家的焦點自然而然會放於劇情。對於美術,導演提及在設計和考量服裝時,美術組都會想像角色在這場戲的狀態和心境,展現不同時期裡人物的變化。

孫介珩導演認為,顧好戲劇的每一個角色,是重要的拍攝精髓。《聽海湧》有眾多「環境演員」,雖然並不會有過多的特寫和台詞,但製作團隊仍在他們身上花了許多工夫,像是在開拍前兩個月便需要演員接受表演訓練,例如:敬禮的手勢、賞巴掌的借位、持槍的姿態等,而最為重要的,是學會保護自己在挨打戲中的跌倒、翻滾如何不造成受傷。而對於劇中出現的多元文化和語言,劇組為模擬當時的澳洲法庭,特別找了澳洲的語言老師進行英文口音教學;而時代背景建立於日本殖民時代,正式拍攝前,也讓三位主角學習日文、送往日本培訓,體驗當地生活,無論是對文化融入或抗拒,都會幫助扮演劇中角色時,有更多成長空間。

創作者、台灣、故事如何相連

《聽海湧》將懸疑、二戰、台籍日本兵三項元素結合,帶領觀眾穿梭過去,認識這片土地上的不同聲音,無論過去是否傾聽過這段歷史,孫介珩導演期望這部劇集能讓觀眾有更多的興趣,去探索屬於台灣的故事,而對於有志創作的人,他也建議可以從家鄉或喜歡的題材著手,藉由小說、影劇、電影等媒介,喚醒更多對於台灣的注目。

✯ 問答Q&A ✯

Q1:請問《聽海湧》故事設定在婆羅洲,拍攝實景卻為台灣南部一帶,取景上面臨哪些難題,及收音、景觀設計上如何還原真實?

A1:製作前期團隊曾至婆羅州田調,捕捉許多空景、環境音,因現實考量無法於當地拍攝,選擇回台勘景,翻山越嶺後的提案,皆與實際生態樣貌相去甚遠。

後來,場景組以全觀視野重畫地圖,建構屬於《聽海湧》的世界,包含戰俘營、沙灘與山陵等,並以拍攝角度增強視覺效果,亦滿足導演對畫面的想像。

Q2:請問參考多位台籍日本兵的故事後,如何從中挑選劇本要素,是否有取捨上的兩難與考量?

A2:初期即決定不為「特定人物」書寫傳記,避免失去改編空間與彈性,虛構故事應奠基在歷史真實上,不需刻意放大「特例」,而是在大量的文獻記載中拼湊共同記憶,如日軍打巴掌的管訓方式、法庭上審判過程。另外,在女戰俘回憶錄中,有英國官員的妻子提及台籍監視員給他雞蛋與鞋子的事蹟,並非只有柯景星一人。

Q3:創作過程是否碰到挫折,如何克服並堅持完成作品?

A3:曾因主題挑選、劇本撰寫而自我懷疑,然而,拍片常從多個問號出發,在翻閱資料、實地拍攝等過程中找尋答案,初衷、興趣與好奇心總能化為動力,就算此題未解,至少自己還算滿意。許多觀眾映後提出,是否有考慮高砂義勇軍的傳奇故事,添加原住民的角色,導演認為,別太執意納入所有族群,別為了多元而多元,原住民、客家人皆具特色,值得被獨立探討,而非被順帶在《聽海湧》中。

Q4:請問講述台籍日本兵故事的《聽海湧》,劇中角色來自各國,但為何花絮中卻不見日籍指導人員?

A4:其實團隊多位日籍顧問,只是有支花絮未播出,開拍前一年就讓演員學習日文,也趁疫情趨緩,帶演員入駐東京郊區兩個月,體驗文化氛圍,畢竟戲劇設定在日本殖民時期,無論抗拒或接受此地,都有助於表演情緒。

Q5:請問關於三位主角的選角問題,演技、外表、經歷或知名度是否皆納入考慮?

A5:團隊在2021年舉辦海選,《聽海湧》題材冷門,且戰爭議題較為敏感,投資人建議選擇當紅演員,以卡司做為賣點,但不符合導演所期待,台籍日本兵被送上前線時,大多年輕且涉世未深,那單純的眼神難以刻意為之,因此選中較符合角色年齡的黃冠智、吳翰林與朱宥丞。其中,朱宥丞拍攝當下年僅十三歲,但五歲即出道的他戲齡已超越兩位哥哥,導演盼其能褪去連續劇童星的光環,揮別傻笑哭鬧的既定印象,轉換戲路,與角色共同成長。而澳洲檢察官的選擇則是一波三折,試鏡多位澳洲演員皆未果,當時澳洲英文口音依階級分為三種,高層人士、藍領階層與底層勞工,演員周厚安試鏡前已對此深入研究與學習,用心之舉打動導演,進而促成此次合作。

Q6:有關中華民國領事指控台籍日本兵這場戲,請問導演如何設想立場與切入角度?

A6:部分觀眾認為,此段劇情汙衊中華民國領事,指責其出賣台灣,導演解釋道,領事指控台籍日本兵為兇手,主因為妻小遭殺害,悲憤、復仇情緒滿上心頭,使他做出此舉。

順道一提,歷史上其實未有一場審判,為想救出同胞的日本律師、欲為妻小復仇的中華民國領事、替弟兄尋真相的澳洲檢座同場辯論,此戲煽起的戲劇效果,凸顯台籍日本兵當年混亂的國族認同,及戰後無奈的處境。

觀眾易將虛構和真實混雜而談,然而,戲劇的目的,是以虛構的手法,包裝實事、價值觀與議題,引起觀眾共鳴、思考與對真實故事的興趣,望更多聲音被聽見、更多故事被看見。